CDの物理劣化と保存方法 完全ガイド|クラシックCD買取のための基礎知識

クラシックCDの査定やコレクションで避けて通れないのが「物理的劣化」。

見た目の美しさだけでなく、再生可能かどうか、音質への影響、そして市場価値に直結します。

目視で判別できる劣化は、買取できない原因となります。

本ガイドでは、代表的な劣化現象のメカニズムと、その防止・保存方法を実務レベルで解説します。

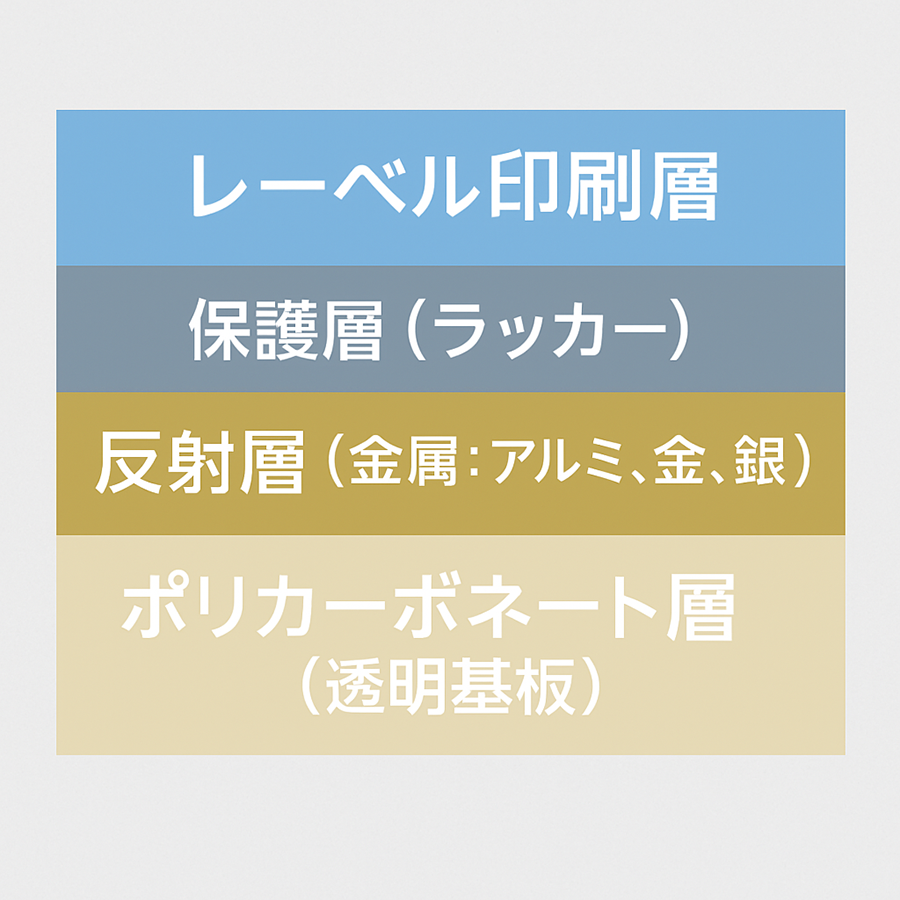

1. CDの構造と劣化の原因

CDは以下の層から成り立っています:

・レーベル印刷層

・保護層(ラッカー)

・反射層(金属:アルミ、金、銀など)

・ポリカーボネート層(透明基板)

劣化は主に 反射層・保護層の劣化、および 基板の物理的変形 によって発生します。紫外線・湿度・温度差・化学反応が主な原因です。

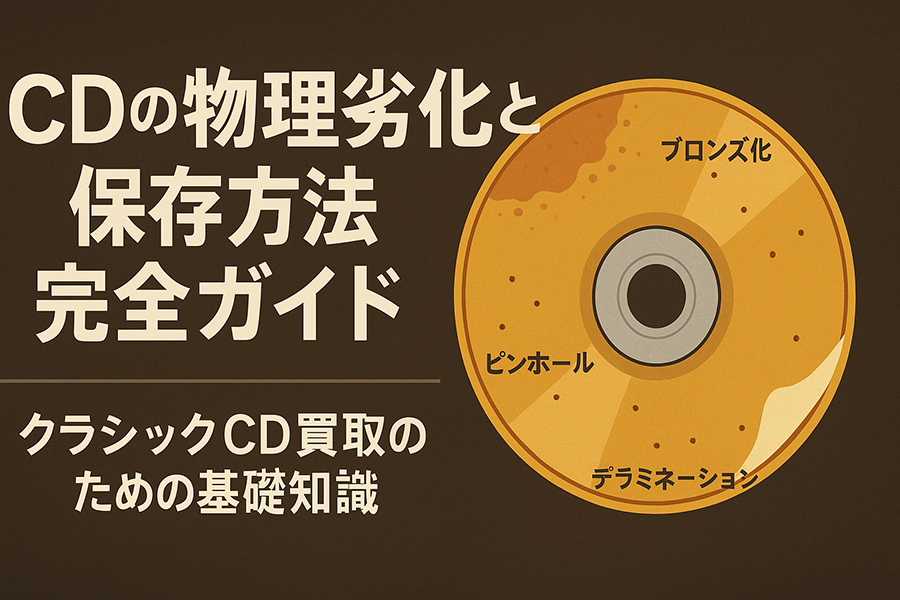

2. 代表的な劣化現象

2-1. ブロンズ化(Bronzing)

・現象:ディスク裏面が金属的な銅色(ブロンズ色)に変色。

・代表例:PDO UK製造盤(1988〜1993年頃)で多発。

・原因:保護層の化学的不安定性により反射層が酸化。

・影響:軽度なら再生可能だが、進行するとエラー増大で再生不能に。

2-2. ピンホール(Pinholes)

・現象:光にかざすと裏面に小さな透過点(穴)が見える。

・原因:反射層の蒸着不良や腐食。

・影響:小規模なら再生に影響なし。ただしコレクター評価は下がる。

2-3. デラミネーション(Delamination)

・現象:層間剥離。反射層やラッカー層が基板から浮く。

・原因:接着不良、経年劣化、湿気や熱。

・影響:データが読めず致命的。見た目に“雲状”の模様が出ることも。

2-4. クラウディング(Clouding)

・現象:裏面に曇りガラスのような白濁が発生。

・原因:ポリカーボネート層の劣化や微細な傷。

・影響:再生互換性が低下。見た目でマイナス評価。

2-5. 盤反り(Warping)

・現象:ディスクが湾曲して反る。

・原因:高温保存、ケースの圧迫。

・影響:再生時にトラッキングエラーが出やすい。

2-6. レーベル面の剥離・傷

・現象:レーベル印刷層の剥離や引っかき傷。

・注意:CDはラベル面が極めて薄いため、レーベル側の傷で反射層まで到達すると致命的損傷。

3. 劣化チェック方法

・光にかざす:透過(ピンホール)、反射の変化(ブロンズ化)を確認。

・ルーペ観察:内周のマトリクス刻印・SIDコード周辺に曇りや腐食がないか確認。

・実機再生:最後までシークできるか、エラーがないか確認。

・エラーチェックソフト:PCドライブ+ソフトでC1/C2エラーを数値で確認すると精度UP。

4. 保存方法(どこよりも詳しい対策)

4-1. 温度・湿度管理

・温度:15〜25℃が理想。高温(35℃以上)で劣化加速。

・湿度:40〜60%を維持。高湿は腐食リスク、乾燥しすぎも静電気でホコリ付着。

・直射日光NG:紫外線でラベル面・反射層が劣化。

4-2. ケースと収納

・標準ジュエルケース推奨:圧迫しない設計。スリムケースやビニール袋は反りの原因。

・縦置き:本棚のように立てて収納。積み重ねは反り・圧迫を招く。

・帯や紙ジャケット:酸性紙による化学劣化が起きる場合あり。中性紙スリーブやポリ製内袋を活用

4-3. クリーニング

・乾拭き基本:柔らかいマイクロファイバーで放射状に拭く。

・水洗い可:中性洗剤を薄めて洗浄→自然乾燥。アルコールはラベル印刷面にNG。

・市販クリーナー:研磨系は推奨せず。かえって傷を増やす危険。

4-4. 長期保管の工夫

・防湿庫やワインセラー利用:高額CDは安定した環境で保管。

・シリカゲル・活性炭:ケース内に入れると湿気・臭気対策に有効。

・定期チェック:年1回は取り出し、変色や反りを確認。

5. 査定における劣化の影響

・再生不可=買取不可。

・軽度のブロンズ化/ピンホール:再生可なら大幅な減額対象だが買取可能な場合あり。

・レーベル剥離や深い傷:原則減額、特にコレクター市場では致命的。買取り不可な場合が多い。

・保存状態良好+初期プレス:評価が大幅に上がる傾向にあります。

6. まとめ

CDはアナログ盤に比べ「半永久」と言われましたが、実際は物理的・化学的な劣化は避けられません。

しかし、正しい保存・取り扱いを心がければ数十年単位での良好な状態を維持可能です。

クラシックCDの価値を守るためには、マトリクス番号や初期プレスの確認と同様に、劣化防止の知識と実践が必須となります。

.jpg)

.png)